90年代末期,台灣幾條重要的河川陸續發現了遭人棄置工業污泥、營運廢土事件,其中高屏溪遭人倒入廢溶液事件引發了軒然大波;政府痛定思痛,決定在科學園區設置廢棄物處理設施,因為只要科學園區的廢污泥不外運,就不怕被人家棄置與亂倒,廢污泥得以獲得有效管控;始料未及的,竹科焚化爐在規劃、興建過程,雖然邀請環保團體參與,但與在地民眾的溝通顯然不足,啟用後頻頻凸槌,附近民眾因而展開抗爭。

同樣的,綠洲科技公司在新竹縣竹東鎮員山里設置污泥處理廠,事前未與當地民眾充分溝通,因而引發附近居民圍廠、抗爭;過程中,當地居民掌握具體事證,舉發新竹縣環保局審核會議,引用錯誤資訊,當陳情民眾無法獲得新竹縣府的正面回應後,進而轉向監察院陳情。

竹科焚化爐停爐案和竹東污泥焚化爐二案都是典型的鄰避設施,監察委員劉玉山深入調查後,抽絲剝繭,逐一釐清兩案的爭議--政府離牧政策落實保護水源的重要性,以及鄰避設施規劃、興建過程的資訊透明和公眾參與的必要性。

案例一:竹科焚化爐

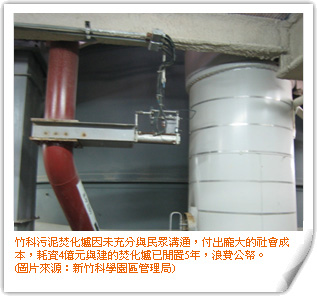

民國92年8月國科會新竹科學園區耗資4億多元興建污泥焚化爐,這座焚化爐在93年7月啟用後,營運的1年半期間發生了5次違反環保法令的意外,甚至有一次是「砷」排放量超過法定標準兩倍,平均這座新建好的污泥焚化爐每4個月就有一次污染問題。

為此,竹科周邊的社區居民向地方暨中央民代陳情,立法院並作成自民國95年1月13日起停止運轉並在1年內遷移的決議,迄今竹科焚化爐已停爐5年;而竹科污泥焚化爐因未充分與民眾溝通,付出龐大的社會成本,造成公共設施興建、營運後停爐的公帑浪費。

5年來,國科會一直找不到可以接手的營運單位,監察院介入調查後,發覺事態嚴重,給予國科會糾正處分。此案說明了,行政單位在興建公共設施的過程中,雖面臨困難,但公部門因害怕鄰避設施的興建,會因公告周知而「見光死」,執意不與民眾充分溝通就動工興建,所釀成的完工後遭到抵制停爐後果,不但賠了公部門形象,也無法向社會大眾交代。

5年來,國科會一直找不到可以接手的營運單位,監察院介入調查後,發覺事態嚴重,給予國科會糾正處分。此案說明了,行政單位在興建公共設施的過程中,雖面臨困難,但公部門因害怕鄰避設施的興建,會因公告周知而「見光死」,執意不與民眾充分溝通就動工興建,所釀成的完工後遭到抵制停爐後果,不但賠了公部門形象,也無法向社會大眾交代。

調查委員劉玉山指出,造成停爐的關鍵是,科學園區管理局忙著趕進度,受到預算執行績效的約制,這座焚化爐必須在93年12月底完成設置。迫於時間壓力,科管局的心力都集中在招標、興建、營運作業,未考慮竹科周邊居民對環境品質的要求,又與當地民眾溝通不足,忽略了可能的抗爭壓力,以致於釀成完工後停爐的下場。

現在,竹科污泥焚化爐的處境就像「蚊子焚化爐」,閒置的焚化爐「推銷」不出去;而二手焚化爐也乏人問津。劉玉山委員建議,污泥焚化爐至少有兩種可能的處理方式:第一,做環境教育宣導,提供給社會各界、中小學、社會大眾參觀,當作環保教育的教材,第二,可以徵詢各地方縣市政府或其他單位,看看是不是需要焚化爐設備的,可以賣(送)給地方或其他單位。

竹科污泥焚化爐是立法院決議停爐。當地居民透過地方和中央民代陳情,立院委員會要求國科會專案報告,後因很多立委反對,最後作成停爐的決議。劉玉山表示,竹科污泥焚化爐的興建,不能完全苛責新竹科學園區管理局,因為當年興建焚化爐時,有特定的時空背景與環境考量;但是,監察院在調查過程中發現,連現任的竹科管理局長(當時的副局長)都沒有參與焚化爐興建案,整個興建案的程序,確實有欠周妥。

案例二:竹東污泥廠

民國97年的端午節,竹東鎮員山里居民發現住家附近「長出了奇奇怪怪的建築物,他們四處打聽,原來這棟怪物竟然是污泥焚化爐…」紀錄片工作者林瑞珠全程參與了反員山焚化爐運動,「還好它還在蓋的時候,我們就發現焚化爐會帶來空氣污染、水污染,所以即時擋下來,沒有讓它試營運…」,《員山反毒紀實》一點一滴記錄竹東員山里居民,為了反對污泥焚化爐在頭前溪水質水量保護區興建的抗爭過程。當地居民為對抗鄰避設施,展現了永不妥協的精神。在民意的強烈訴求下,地方民代站上宣傳車,有的咀咒、有的發誓表態反對污泥廠設在員山里。

綠洲污泥焚化爐的興建讓里民充滿了不安,根據陳情民眾的說法,污泥廠在運轉期間產生了濃煙與惡臭,當地民眾有身體不適的情形發生,憂心衝擊自來水源、農田灌溉用水和農作物食用安全。陳情民眾認為,公權力行使應該是保護合法,而非保護非法,居民要求疑慮未釐清前,應停止焚化爐的運轉,並暫緩核發准許正式開工的許可證明。抗爭得不到新竹縣政府解決問題之積極回應,當地居民轉向監察院陳情。

劉玉山分析,竹東員山里居民陳情、抗議關鍵在於,居民憂心污泥廠會造成水源的污染,因為綠洲設廠的地點就是特定農業區的丁種建築用地,就在「新竹縣頭前溪水系自來水水質水量保護區」,污泥廠的污水首當其衝排放進頭前溪。

監察院依據內政部84年11月24日公告的台灣北部區域計畫(第一次通盤檢討),新竹市北側頭前溪為北部區域優良農地之一,優良農地的使用應嚴禁污水放流及做好水土保持,所以當地居民很擔心污泥廠會危及頭前溪附近的優良農地。

監察院依據內政部84年11月24日公告的台灣北部區域計畫(第一次通盤檢討),新竹市北側頭前溪為北部區域優良農地之一,優良農地的使用應嚴禁污水放流及做好水土保持,所以當地居民很擔心污泥廠會危及頭前溪附近的優良農地。

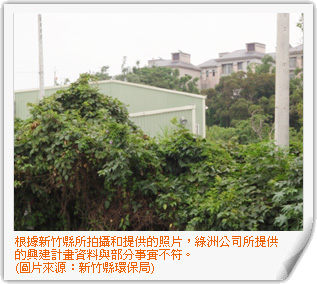

這批里民抽絲剝繭,掌握了關鍵性的決策漏洞;當地居民發現,新竹縣環保局在設廠計畫審議過程中,提供審查委員未經查證且有誤的資訊,這造成審查委員被錯誤資訊誤導與決策。

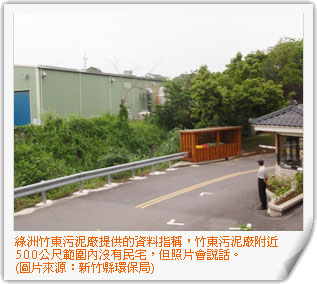

原來,新竹縣某審查委員在環評會議時稱:「綠洲公司現勘廠址附近500公尺內幾乎沒有住家…」,自救會發現這些訊息都有出入,改向監察院陳情,劉玉山委員查看自救會提供的光碟片,並和自救會代表座談。另外,也約詢了中央、地方政府主管,包括環保署、自來水公司、農委會、新竹縣政府與環保局,以及環保署廢管處處長、新竹縣環保局長等。

監察院想要了解:(1)污泥廠依法是否確實可免實施環評。(2)污泥廠依法能否在自來水水質水量保護區內設置。(3)設廠用地是否應變更為「特定目的事業用地」。(4)設廠地點周邊500公尺範圍內是否確實無住家。

環保署修改環評標準

監察院介入調查後,員山反污泥焚化爐案有了突破。

首先,當地居民質疑污泥廠位於「自來水水質水量保護區」內,每個月處理的污泥雖然只有4,992噸,未達到5,000噸,但是只差「8噸」,很顯然是規避環評,走法律漏洞;監察院為此行文環保署釋疑,對於「業者有沒有規避環評?」爭議,希望環保署進行釐清,環保署為此作了法令的檢討,並於98年12月2日修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第28條,明訂一般廢棄物或一般事業廢棄物掩埋場或焚化廠興建,不論區位、開發、處理規模大小,都應該實施環境影響評估。

竹縣誤引錯誤資訊

其次,居民質疑新竹縣環保局根據「…綠洲公司現勘廠址附近500公司內幾乎無住家…」錯誤的資訊做出「准許設廠」的決議部分,監察院函請竹東地政事務所查復結果,污泥處理廠到「遠見農莊」大門之水平距離只有60.5公尺、到「麥田山莊」114.3公尺、到「音樂樹海社區」為481.7公尺,到員山路384號279.1公尺;而環保署查復結果,麥田山莊一期工務所,到綠洲公司廠房圍籬實際量測距離也只有29.5公尺。 其次,居民質疑新竹縣環保局根據「…綠洲公司現勘廠址附近500公司內幾乎無住家…」錯誤的資訊做出「准許設廠」的決議部分,監察院函請竹東地政事務所查復結果,污泥處理廠到「遠見農莊」大門之水平距離只有60.5公尺、到「麥田山莊」114.3公尺、到「音樂樹海社區」為481.7公尺,到員山路384號279.1公尺;而環保署查復結果,麥田山莊一期工務所,到綠洲公司廠房圍籬實際量測距離也只有29.5公尺。

經過實測,新竹縣環保局的資料被證實誤引錯誤資訊,而新竹縣環保局根據不正確的資訊做出「准許設廠」的行政處分是否有效爭議;環保署進一步在98年3月16日提出更明確的裁示:「依行政程序法第123條第1項規定:授予利益之合法行政處分,有該條第1款至第5款規定情形之ㄧ者,得由原處分機關依職權為全部或一部分廢止」的見解。

離牧保水源政策 豈能朝令夕改

土地為國家稀有資源,一旦受到污染、破壞,很難再生。土地遭到污染,不能使用,如同資源滅絕。綠洲污泥焚化爐案調查過程,監察院指出,行政院早在87年12月就核定了「飲用水水源水質保護綱要計畫—高屏溪、淡水河、頭前溪、大甲溪及曾文溪部分」。劉玉山委員指出,當年環保署和農委會依據這項計畫,共同執行「水源保護區養豬戶(場)依法拆除補償」作業;行政院並核定了63.5億元作為養豬戶(場)拆除補償經費。

90年3月28日行政院又函令經濟部、環保署:「飲用水水源水質保護綱要計畫—高屏溪、淡水河、頭前溪、大甲溪及曾文溪部分,水源保護區內之養豬戶(場)應一律依法拆除。」《自來水法》第11條規定:「自來水事業對其水源之保護,除依水利法之規定向水利主管機關申請辦理外,得視事實需要,申請主管機關會商有關機關,劃定公布水質水量保護區…」依法,相關機關都應禁止或限制貽害水質與水量之行為。

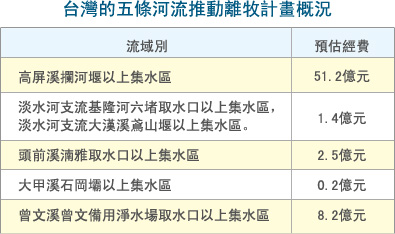

劉玉山委員分析,90年代,行政院挹注大量經費,推動「飲用水水源水質保護計畫」(亦即離牧政策),當時的離牧計畫,包括高屏溪、淡水河、頭前溪和大甲溪和曾文溪等5條溪上游的集水區,只要這些河川上游的集水區養豬戶,都要輔導他們離牧,不能再養豬。

員山里陳情民眾質疑,當年環保署為了淨化水源,推動水源保護區養豬戶拆除,在頭前溪投下2.5億元補償養豬戶,自此不得再此水源區養豬,但是污泥是廢水處理之濃縮物,污染成分與強度高於養豬廢水,《自來水法》卻只限制水源區內禁止養豬,未規範污泥處理廠不得排放任何廢水,並不合理。劉玉山委員認為,頭前溪上游集水區都要離牧了,如果現在同意設污染性的工廠,前後政策就不連貫了。

台灣應儘早推動灌排分離

劉玉山委員認為,目前農地灌排未分離、工廠入侵水源保護區的漏洞和缺失,如果能夠改善,對於降低我國糧食作物受污染問題都有助益。所謂「灌排分離」,就是工業廢水排放渠道和農業用水渠道分開,以免農作物受到工業污染。前行政院長游錫堃任內曾要求解決土壤及地下水污染問題,請環保署協調經濟部、農委會實施灌排分離工作,輔導業者進入工業區,以確保農作物免受污染。

前農委會主委范振宗也曾在91年4月30日,環保署召開的「農委會與環保署業務協調會議」中通過了多項結論:

(1)請環保機關加強稽查非法排放行為,並請農委會責成各農田水利會協助檢舉。

(2)由環保署及農委會共同協調工業主管機關,輔導獎勵業者進入工業區。

(3)請農委會於研議中農田水利法(草案)規定,督導農田水利會,禁止未能符合灌溉用水水質標準之工業廢水,搭排有灌溉使用之水路。

劉玉山委員指出,灌排分離是大勢所趨,農田水利會也主張「灌排要分離」,因為如果灌排不分離,工廠排放的廢水,就會注入農田的灌溉渠道去,污染問題防不勝防。

劉玉山委員建議,未來可先針對特定重點地區,由環保署會同經濟部、農委會、農田水利會共同加強合作,輔導合法廠商進入工業區或非法廠商切結,限期進入工業區。

農委會採取進一步防範措施,綠洲污泥廠排放水地點為頭前溪上游野溪,新竹農田水利會在下游處(下員山圳),及頭前溪下游,尚有農田取水灌溉,排放水恐影響下游灌溉用水之品質,因此要求新竹農田水利會,加強灌溉水質嚴密監控作業,如果發現水質有超過灌溉用水水質標準異常狀況,應立即向新竹縣環保局反應;針對頭前溪下游可能受污染風險較高的農田土壤、農作物相關監測作業,農委會將提供行政及技術支援,透過灌溉水質監測異常判斷預警作業機制,加強控管農產品之安全。

劉玉山委員認為,避免糧食作物遭受污染,推動「灌排分離」,十分重要。在國內工業區,尚有土地提供業者進駐設廠時,經濟部應鼓勵靠近農田之工廠,遷入工業區內,一則避免土地和水源污染,二則可使工業區土地發揮效益,三則工業區內之聯合污水處理廠,可以有效處理廠商排放之廢水,降低環保成本。

員山居民與綠洲仍處於恐怖平衡

當年綠洲業者依照正常程序,取得新竹縣發給的合法設置執照,為此居民透過不同管道,分別向新竹縣政府、環保署、經濟部、農委會陳情,但沒得到滿意的答案,因為縣政府認為核發設置許可並無缺失。

之後,居民向監察院陳情,劉玉山委員與民眾接觸後,聯絡新竹縣長鄭永金,提出幾點說明:

第一,從處理的量來看,業者雖然沒有犯法,但在規避環評的作業。如作環評,假使將來通過後,也會有條件通過,會設一些條件因應,但不用執行環評作業,沒有任何因應措施,居民自然會有疑慮。

第二,污泥廠產生的污水,業者說「我產生的污水不做排放…」,污水不排放,那跑到哪裡去了?業者並沒有交代,因為出污泥還是會有污水問題,業者回說:「我污水是儲存起來,不排啊」,那不排總是要有一個出口、出處,這個部分業者並沒有很明確的交代。

第三,區位問題,由於污泥廠附近30~50公尺就有一些社區,所以附近的民眾非常擔心污泥廠的污水排放會影響到下游的農田的灌溉。

另外,頭前溪過去是政府「離牧政策」實施範圍,政府花了很多經費推動離牧政策,以保護集水區的水質,維護下游的飲用水,現在又有污染性的污泥廠,與政策目地背道而馳。

另外,頭前溪過去是政府「離牧政策」實施範圍,政府花了很多經費推動離牧政策,以保護集水區的水質,維護下游的飲用水,現在又有污染性的污泥廠,與政策目地背道而馳。

劉玉山委員與新竹縣長鄭永金溝通後,鄭永金主動找業者溝通,業者的態度有了轉變。劉玉山委員表示,現在縣政府還沒有把業者的設置許可執照取消,業者的設置許可證還是有效(業者只是暫停運作),所以竹東污泥廠焚化爐爭議還處於互不信任的狀態!監察院站在保護人民的立場,仍會隨時關心這次事件。

監察院呼籲,業者宜考量社會責任,或者是社區和睦、睦鄰的態度,而以更負責的態度處理。

【鄰避設施策略1---簽定環境保護協定】

劉玉山委員表示,已行之多年的「環境保護協定」,不失為一種經驗和選擇。「環境保護協定」是事業單位和當地政府或居民共同起草的公害防治協定,而如何保護環境、防治公害的發生,則是由事業單位和居民來協調。透過此項協定,可以讓地方政府、民眾相信,處理單位能更有社會責任來處理。然而,訂定這個協定的前提是:相關單位和居民要能夠心平氣和坐下來,共同擬定一個可以走下去的雙贏方法,過去也有一些成功案例,這是很值得效法的方式。

有誠信的公開說明會,是建立官民互信之基礎,然而公開說明會,往往因為抗爭一方的強勢,使得說明會難以進行。未來可以研究考慮,透過地方性廣播電台、地方性電視頻道,舉辦「call in 式公開說明會」,任何民眾都可透過廣播電視頻道知悉開發案之內容、對環境之影響、避免衝擊環境之對策,而民眾也可以用傳真、call in、網路留言等方式表達意見,官方再針對民眾之意見,逐一處理,這樣才能發揮說明會功能,又可避免激烈抗爭阻礙說明會進行。

劉玉山委員指出,《公害糾紛處理法》第30條規定:「事業得與所在地居民或地方政府簽訂環境保護協定,防止公害之發生」,所以焚化爐興建單位可以和當地民眾簽訂「環境保護協定」,這個協定是「君子協定」,也是「互不侵犯協定」,有助於創造開發行為、環境保護、周邊居民三贏的機會。

目前,在國際上,2006年歐盟與俄羅斯都已簽署環境保護協定,共同來解決雙方在保護波羅的海、森林資源、對抗溫室效應等問題。而在台灣,宜蘭與台泥的協定是第一個成功的案例。民國81年3月3日宜蘭縣政府在陳定南擔任縣長時期,與台灣水泥公司簽訂「環境保護協議書」,並經宜蘭法院公證後生效,開創地方政府以契約方式管制污染源的首例。

劉玉山委員認為,鄰避設施雖然人人不愛,但大家也是鄰避設施的受益者,在這種矛盾情節下,只有透過協定來建立「和平共處」的基礎;而環境保護協議書就有三大優點:(1)確保企業主忠實履行環境影響評估報告書中所承諾之事項;(2)以較嚴格之環保標準或要求,防止因設(擴)廠而擴大其對環境、生態之危害;(3)透過雙方協議之約定,促使企業主加強回饋地方措施,以增進民眾福祉。

所以,91年8月22日,中國石油化學工業開發有限公司頭份廠就和頭份鎮的六個里簽訂協定;環保協定書內容:(1)同意汽電共生營運期間,每年從售予台電公司電費營業收入中,提撥1.4%回饋毗鄰工廠之鄉里,作為地區建設及文化活動基金;(2)約定各項環境標準、緊急應變計畫、糾紛處理、資訊公開等。

台灣鋼聯公司也在95年11月3日與伸港鄉公所、95年11月21日線西鄉公所簽訂「敦親睦鄰環境保護協定書」,規範(1)雙方遵守環保標準與約定措施;(2)台灣鋼聯公司每半年依實際處理量(以噸計量),提撥回饋金予地方運用。

【鄰避設施策略2---資訊公開 公眾參與】

從竹東污泥焚化廠到竹科污泥焚化爐,兩件停爐案,突顯興建前沒有經過民意認同或充分溝通的鄰避設施,往往要付出慘痛代價,未來要如何創造雙贏,是解決鄰避設施爭議的關鍵。

所謂「鄰避設施」大部分都是民眾不喜歡的公共設施,但是這些公共設施又對公共利益來講是必要的,因此問題的關鍵在於區位的選擇,或者是規模的大小,關於區位和規模大小,劉玉山委員認為,主要在於:(1)是不是合法;(2)興建計畫的程序是否合法,也就是行政程序是不是合法,如果計畫的程序上都是合法的話,站在公部門的立場,鄰避設施應該要讓它存在,因為鄰避設施都不能存在,反而會影響整個都市,甚至產業的發展。一般鄰避設施包括很多,像污泥廠、垃圾掩埋場、污水處理廠等,所以鄰避設施的興建,第一要考慮區位的選擇,第二計畫核定的過程,是否合於程序,計畫擬定和核定的過程是不是有依照行政程序。

竹東污泥焚化廠與竹科污泥焚化爐兩案,前者在民眾陳情、監察院啟動調查後,業者主動停止運轉,後者因科管局設置污泥焚化爐營運1年6個月即停爐迄今,且5次違反環保法令,劉玉山委員介入調查後,認為國科會盡責不足,導致焚化爐營運效能過低,該廠在1年半營運期間,有5次違反環保法令,遭開單處罰,突顯了防治污染不力的違失,加深民眾對污泥焚化爐的不信任,損及公有環保設施形象,國科會遭監察院糾正。

當環境惡化問題日益嚴重,多數居民對於焚化爐、污泥處理廠等鄰避設施的反應,通常是直接排斥,也因此當「鄰避現象」成為民眾參與抗爭主因時,「公眾參與」、「主動告知」、「公開說明」等都是化解阻力的手段之一。兩案調查過程中,監察院對於相關單位是否舉辦「公開說明」、「公聽會」等主動告知、與民眾溝通化解爭端等手段相當重視,並列為調查重點。劉玉山委員表示,這就是提醒:「行政部門的施政與作為,要重視公眾參與的民主潮流趨勢,一點都馬虎不得。」

台灣已走到民主深化的轉捩點,民眾不只期待審議式民主,更要求直接落實公眾參與。劉玉山委員認為,每一位公民已意識到「自己的事,一定要知道、要參與」,因此只要是公共設施、公共政策都務必透過公開的管道建立共識,讓利害關係人及民眾都有充分表達的機會。

社會參與的方式,簡單來說有:舉辦公聽會、書面意見調查或說明會,這樣的過程,可以使案子的推動化阻力為助力,政府官員也可深入了解民眾的意見、想法,促使政府的公共政策、設施,獲得民眾支持。

當然,現在大家對於環境的意識越來越強,所以共識的建立相形之下,更顯困難,官方必須提出,讓污染減低到最小的因應對策,說服民眾相信。所以一方面要溝通,一方面要提出敦親睦鄰合法對策;例如,設置隔離綠帶,或是納入民眾共同監督機制,或是事業生產過程,設置噪音、空氣污染等防制作業經費。

所以,與民眾須充分溝通,建立共識之後,再繼續推動,否則花費公帑,設備仍沒辦法運作,負面效果更大。所以,政府部門要提早投注溝通的心力與時間。劉玉山委員舉例,像一些地方的焚化爐或掩埋場都已做好,不是只有民眾反對,連地方政府都帶頭來反對,所以面對鄰避設施的規劃,溝通、建立共識的時間要多花一點時間,大家有共識再來執行,未來的推動與操作才有可行性。

【鄰避設施策略3---公部門要建立風險管理】

我們發現有許多的抗爭不是當地的民眾,而是有許多聲援團體的加入;他們的看法是在體制內推動困難,他們寧願在體制外,朝一種社會運動的方式操作,這也是一種方式。行政部門當然希望在體制內完成,並在法律規定的範圍內,達成協議。

劉玉山委員指出,體制內有時候會讓人覺得太慢,因為立法院要花相當長的時間,三讀通過法案。大家等不急,就會在體制外做比較強烈的抗爭,「我也不反對一定都不能抗爭,因為有時候抗爭會有效,速度會比較快,處理層級可能更高」。但也建議,在體制內來運作比較好,體制內法律不夠的,可以責成行政、立法院來修法。劉玉山委員亦舉例,日前發生的「重回凱道」活動、部分農產品(香蕉、木瓜)滯銷及國光石化議題等,許多的關鍵在於主管機關的首長政治敏感度應再提升,幾個月後會發生的事情,大家都須有知覺,要有風險管理的概念,不能等到面臨危機時,再做危機處理,以免緩不濟急。以竹科案為例,當時推動這個案子的時候,副局長都不甚清楚,外面的居民怎麼可能瞭解?決策和執行過程顯得太不周延。

【鄰避設施策略4---各部會要扛責解決民怨】

劉玉山委員認為,法律、政策的制訂與推動都在各部會,但現在各部會的通病,往往是在窒礙難行後,將問題推給行政院,負責部會沒在第一時間解決問題,送到行政院時,已累積後成為民怨,如遇須跨部會解決的問題,應報請行政院儘速協調、整合跨部會歧見。

劉玉山委員認為,相關單位在建置鄰避設施時,應該提出可以防止負面衝擊的配套措施,行政單位必須提出讓污染減低到最小的因應對策,公部門溝通的時候須盡最大誠意,提出具體的回饋方式,例如,做隔離綠帶或民眾參與共同的監督機制,或事業的生產過程中拿出部分經費做社區改善防制經費。

劉玉山委員提醒,民眾的溝通要很充分,且要建立共識後再推動,否則花費龐大公帑,設備仍沒辦法運作,產生的負面效果更大,竹東污泥焚化廠與竹科焚化爐就是慘痛代價。

|